きょうからランボーの詩(ポエジー)についてお話をいたします。わたしの名前は結崎剛(ゆうきごう)と申します。

結崎剛は2004年頃から作歌を開始した歌人です。それがなぜフランスの詩人アルチュール・ランボーについて皆様にお話をするかと言えば、わたし自身が、短歌という日本語の一韻文形式でものを書いているうちに、そもそも詩とはなんなのだろうか、韻文とはなんなのだろうか、という懐疑にとらわれたことがあったからだ、ととりあえずは言っておけると思います。

短歌を書くことも、読むことも、うんざりしてしまい、嫌になった時に、かろうじてなにかを書き、探究することができたのが、ランボーの詩の翻訳だった時期があったのでした。わたしはフランス語については蒙昧極まり、またランボーの研究者でもありませんが、けっきょくのところこの詩人のほぼすべての詩を翻訳することになってしまいます。翻訳を通じて、詩と韻文の研究をしている気になっていた喜びがあったのかもしれません。

なぜランボーだったのでしょうか。他の詩人でもよさそうなものなのに、なぜランボーなのか、という問いには、さまざまな答え方ができるような気がします。

詩とはなにか、歌とはなにかと思い悩んでいるときに、かれの詩がいわゆる韻文定型詩とそうではないものの境界にあることがわかって、そこに魅かれたから、と言ってみるのは、どうも後付けの理由のようです。ランボーには個性的な訳者たちによるかなり多くのいろいろな翻訳が存在します。それらを読み比べていくのがとにかく面白かった、それで原文もつい読みたくなった、というのが本当だったと思います。

フランス語詩史の激越な要約、と呼ばれるランボーのほんの5、6年の詩業は、ラテン語の詩に始まり、フランス語韻文詩のさまざまな詩型をものにして、「酔いどれ船Le Bateau ivre」においてはその絶頂を極め、やがて年長の天才詩人ポール・ヴェルレーヌとの共同作業によってあたらしい韻文詩のありようを模索し、「地獄での一季節Une saison en enfer」、「イリュミナシオンIlluminations」という風変りな散文詩で、とうとうだれも到達しなかった詩の境地へと達してしまう。21歳で最後に書いたとされる詩が現在「自由詩」と呼ばれるものであることも、大急ぎで書き添えておかなければならないほど、この詩人の詩的道程は革新的で迅速でした。さらに言うならば、ここに詩作の放棄をも加えなくてはならないでしょう。

ランボーには、韻文のなかの、詩的なるものとそうでないものとの比率を研究する科学者とでも言いたくなる、言葉に対する真剣なまなざしを感じます。詩とはなにか、歌とはなにかと思い迷っていたわたしは、韻文を攪拌して詩だけを取り出そうとし、時にしばしば実験室を爆破することもあったようなランボーの一連の仕事を発見したとき、かれを追いながら、みずからの探究をふたたび開始しようとしたのだと思います。

わたしのランボーへの関わり、わたしがランボーの詩になにを見ようとしているか、ということをごく簡単にお話しました。

こういうわけなので、わたしのランボーについてのこれからのお話は、詩人の詩を翻訳することを通じて、詩とはなにか、韻文とはなにか、翻訳とはなにか、言語とはなにか、という疑問とともに、日本語における韻文詩は可能なのかという問題へとつながっていくかと思います。わたし自身が実作者である以上、その問題のご判断は読者の皆様といっしょに考えていきたいと思っています。

といって難しい話をするつもりもありません。ここでのお話は、こんなにステキな詩があるから、こんなふうに訳してみたんだけれど、どう?というようなものになることでしょう。

はじめは、やや長いものではありますが、ランボーがフランス語で詩を書き始めたばかりのころのものをお目にかけます。

かれが15歳頃に書いたもので、生前は印刷されることすら稀だった詩人の、おそらく初めて雑誌に印刷された詩と言われているものです。題は「みなし児たちのおとしだまLes Étrennes des orphelins」。家庭用週刊誌『みんなの雑誌』の1870年1月2日に掲載されました。それ以前は学校の課題でラテン語詩を書き、その才筆を学校中から賞賛されていた詩人が、フランス語で書いた最も初期の韻文詩として知られています。

*

*

かなしい、かなしい詩でしたね。それに、長い、長い詩ですね。それ以外には、あなたはどんなことをお感じになったでしょうか。

長いなと感じつつも、おそらく色々なことをお考えになったはずです。もしある詩がおもしろいとしたら、ちょっと長かったかもしれませんが、この程度の言葉数でも、思いがけないほうへとあちらこちらに思いが飛んでいってしまうから、ではないでしょうか。たしかに、そのせわしなさが過ぎると、詩が難解に感じられることもあるでしょう。しかし、この詩は、なんとかなる、という感じがしませんか。

このいとけないふたりの子供の、救いようもない状況の、どうしようもない暗さにもかかわらず、この詩に異様な明るさが見え隠れするのは、どうしてでしょうか。

時は真冬、家には暖房もなく、ふたりの歳はわずか4歳、父親はすでに家を出て顧みず、母親はどうやら亡くなった直後、様子を見に来ているという老婆もせいぜい名ばかりで、ろくにふたりのために世話をすることもせず、暖炉の火をおこすこともなく、大戸棚の中身は空っぽなのですから、金目のものどころか、かれらを包む布切れまで、盗まれているのでしょうか。それはもう、これ以上ないくらい見捨てられている、絶望そのものが描かれてあることが、たしかに読み取れるはずです。

これだけ執拗に、かつ的確に、時には暗示的に、十重二十重に絶望の下地を準備していながら、この詩を読んでいる時に感じるきらめきのようなものはなにか。

それはこのふたりの子供たちが、鋭敏な感覚で世界を感覚し、母が死んだと知らぬにもかかわらず、不在によって、その存在感を思い出していること、その想起のメカニズムへの理解が、あまりにも精確で、精彩に富んでいるから、ではないでしょうか。

そこにすごくグッとくる表現がずいぶんあると思いませんか。〈ガラスのまるい容れ物の金属的なルフランだSon refrain métallique en son globe de verre〉、〈お祈りしながらじゃらじゃらと鳴らすロザリオの珠のようなC’est comme un chapelet qu’on égrène en priant〉、このあたりは、原文全体のなかでも特に美しい響きを有しています。翻訳ではどこまで魅力あるものにできているかは自信がありませんが、これらの詩句のたしかな物質感が詩にきらめきを与えています。

戸棚の使い方もいいですよねえ。戸棚のおなかが空っぽで、その鍵もどこかへいっちゃった、というのは、いかにも意味深長で、母親と父親がいないことを、あらためて物体を描写することにより再確認する手際のよさ。おまけにその空っぽさを、無邪気な子供たちに発見させることによって暗示するかれらのさらなる悲惨さ、周囲の大人たちの冷酷、その運びは周到としか言いようがなく、小憎らしいほどです。そうそう、戸棚と言えば、ランボーには「戸棚Le Buffet」というすばらしい14行の詩があります。いつか読んでみてくださいね。

つまらないことを言うかもしれませんが、この詩がステキなのは、もはや母と同じく死を待つばかりの子らの耳に、天使が声をかけたこと、ではないでしょうか。

テレビやラジオをつけっぱなしにしていると、目が覚めるとき夢の内容が音声に影響を受けることがありますが、夢は耳を通じて音声によって変成することを、この詩人は知っていたのでしょうか。〈重くるしい眠りのなかに、陽気な夢をまぜてくれ〉るというのも、じつに実感に溢れています。

さらにこの詩がとりわけて美しいのは、両親にも社会にも、これほどまでに見捨てられたふたりが、にもかかわらず夢の形成物によって、本来かれらが受け取って然るべき「おとしだま」を、おふたりのお母さんへと贈っている最終行でしょう。

このふたりの孤児は、社会の尋常ではない理不尽による痛苦を嘗めながらも、生まれながらの感受性の強さと愛された記憶から、〈ほらLà〉〈ほらLà〉と夢のなかで人生からなにかを「再発見」し、一世一代の「詩」を形成している。それは、にもかかわらず、とか、まさか、と言われるようなやり方でです。

それは愛です。この詩は、世界の悲惨に向かって夢の力で愛のきらめきを歌っているように見えます。それも、肩ひじ張ってではなく、どこか投げやりに、天才がさっさと終らせた宿題をぱっと投げ捨てるようなやり方で……。そこがこの詩に感嘆しつつも複雑な思いを抱かせるのかもしれません。ちょっと出来すぎている、そう思ってもおかしくないものが、この詩にはあるような気がして、末恐ろしいのです。

*

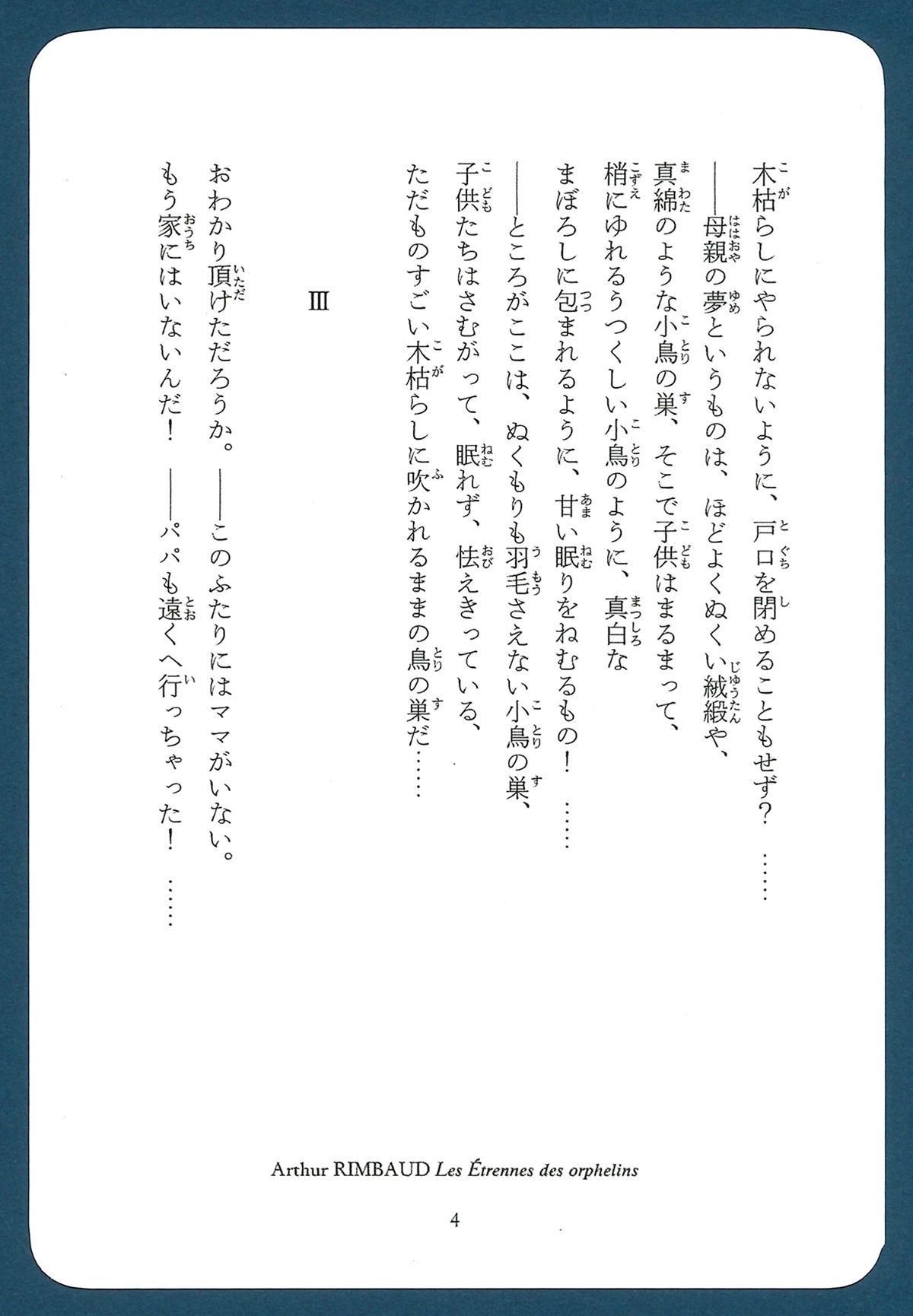

初聖体拝領のランボー兄弟。右がアルチュール。

*

この訳詩は、七五調を基本とする韻律を採用しています。七五調といっても、厳密にそうしているわけではありません。また、そうしてしまうと、いくぶん芝居がかったというか、やや退屈なものになってしまううらみがあります。七五調を基調としながらも、句跨りや語割れを使って、伝統的なリズムでありつつも清新な響きが生まれるように試みました。

どうしてこのような訳文にしたかといえば、このフランス語の詩が、アレクサンドランという一行12音の詩型で書かれているからなのです。6音6音で真中に句切れがくるのが伝統的なスタイルなのですが、浪漫派以降、セジュールと呼ばれるその句切りが自由になったことで、多様なリズムが認められるようになりました。これは現代短歌における、語割れ句跨りの効果に似ています。口語の本格的な導入以降、五七五七七でありつつもそのなかにもう一つの外在的なリズムを衝突させようと模索してきた現代短歌は、語割れ句跨りの用例の宝庫と言っていい。これを活用しつつ、長い詩もじゅうぶん持続して読みうる、七五調でありつつ起伏に富んだリズムのある詩の文体がつくれないものか、というのがわたしの試行の一つです。ご紹介するのに、最初にかなり長い詩を選んだのは、こういうわけでもあります。

なお、この詩には、ごく初期の書き物らしく、先達詩人たちの多くの模倣が見事な形で見られるようです。フランソワ・コペーやシャルル・ボードレール、テオドール・ド・バンヴィルらの詩句が文脈にふさわしい姿で援用されているようですが、ここではこの詩が掲載された「みんなの雑誌」のごく3か月前ほどの号に、母親が死んだのも知らずそのそばで眠っているふたりの子供というモチーフが現れる、ヴィクトル・ユゴーの詩「貧しい人々 Les Pauvres」が紹介されていたことを指摘しておくだけに留めます。

打てば響くように、まるでこの巨匠の詩の反響そのもののような詩を、当の掲載誌へと送って、まんまと印刷させてしまう手際のよさは、さすがの天才です。19世紀のフランスでは、「みなしご(孤児)」というテーマは、小説のみならず、詩でも頻出するものでした。

ところで、この詩から詩人と母との関係を読みとろうとする読みも当然少なくありません。しかし、わたしはそういう読み方は嫌いです。そのように読むことも結構ですが、なるべく詩から与えられる印象だけで読みたいものです。なぜならばこの詩は、アルチュール・ランボーのことなどだれも知らない、「みんなの雑誌(ラ・ルヴュ・プール・トゥス)」の読者のために書かれたのですから。わたしたちは、この詩からランボーの伝記的な事実と突き合わせてなにかを納得するよりも前に、じっくりと詩を味わうべきではなかったでしょうか。

ランボーのこの詩も、ユゴーの焼き直しに過ぎないと言う人もいるぐらいで、伝記的要素を推察するほかには、取るに足りない初期作品として、まともに読まれてきたとは思えないふしがあります。伝統的な詩法を駆使し、胸に響く表現の数々で読者との共感を結びつつも、ふと思いがけないものへといつの間にか逸れ、読む者の心を連れ去っていく詩人の力量はすでにこの最初期の作品で爆発しています。

田舎町の15歳の少年が、たしかな手触りをもった言葉をもちいて、詩のなかで残酷で幸福な夢想をくりひろげているのは、天馬空を往くようではありませんか。

しばらくこの道行きをご一緒に追うてみたいと思います。

では御機嫌よう。

結崎剛 (ゆうきごう)

歌人。「ktr」として歌集『少年の頃の友達』(2015)、Single歌集『青空の函』(17)、同『蕩児』(19)を版行。

鳩目で点綴・展開する葉書大の造本形態《Study in Eyelet》を案出。

MANDARAKEにてトークショー「天体の反映」(17)、「彼等(THEY)」(19)を主催。

現在新歌集とアルチュール・ランボー訳詩集を準備中。

2022年3月よりポスター形態の紙上詩「POPOPO」を発行する。

https://youquigo.booth.pm/

|最近の仕事|

「詩の本屋」(〈しししし〉4、2021年、双子のライオン堂)

「星菫の姥捨山【オーバースロー】」(〈ユリイカ〉2021年10月臨時増刊号「総特集 須永朝彦」、青土社)

「バナナ・鳩目・回転 ――《Study in Eyelet》雑考」(〈しししし〉3、2020年、双子のライオン堂)

「アンケート」(〈ユリイカ〉2020年2月号「特集 書体の世界――書・活字・フォント」、青土社)

「脚韻と架空 ――来るべき日本語韻文詩のために」(〈しししし〉2、2019年、双子のライオン堂)

「鏡階段」(〈しししし〉1、2017年、双子のライオン堂)

「蕩児」(〈ユリイカ〉2016年8月号「特集 あたらしい短歌、ここにあります」、青土社)