『歩きながら考える』step6

2011年11月発行

歩きながら考える編集部刊

特集 混沌を知って、私たちは少しだけ野生にかえる。

3「港の人」に、会いに行く より

「自己満足かも知れないけど、やっぱりそこは貫いていきたいと思ってるんですよ。そうして本を作ってきて、今まで点だったものが、あ、僕はこういうことがしたかったんじゃないかというのがようやく見えてきたのは、つい最近なんです。いろいろ悩みながら、自分はこうじゃないとつねに揺れながら、見つけてきた形ですね」

例えば企画があっても、出せないものは出せないのだという。中途半端に出して後悔するなら、出さないで機が熟すまで待つこと。同じく晩年の北村と親交のあった著者による『珈琲とエクレアと詩人』(橋口幸子著)を4月に出すまで、今年は4カ月一冊も本を出さなかった。

「これは北村さんの普段の暮らしぶりが書かれて、僕の中でもいろいろなことが詰まった本でした。原稿自体は去年の夏ぐらいにできていたんですけど、何回も著者とやり取りして、直したりしながら、機が熟すのを待って、それがポロッと落ちたのが4月だった。これはやっぱり小さな出版社だからできる強みです。僕はある意味ね、大げさかも知れないけど、命を削りながら本作っているっていう思いもあるんですよ。だからそこは真剣勝負で本に向かっていくってこと、そして読者にしっかりと届けないといけない。たとえ限られた100人の読者でも、その人たちにきちんと受け渡していくことが、〈港の人〉の評価にもつながっていくと思ってますし、大切にしていることですね」

(取材して記事にまとめてくださったのは小林英治さんです。)

『TOKYO BOOK SCENE 読書体験をシェアする。新しい本の楽しみ方ガイド』

2012年12月

玄光社刊

CHAPTER4 ブックフェスティバルでつながる

003 かまくらブックフェスタ

小規模でも独自の活動をしている人たちによるコンセプチュアルな「本のお祭り」より

主催するのは、1997年の設立当初から古都鎌倉を拠点に活動してきた出版社、「港の人」。同社が昨年、設立14年目を迎えたことをきっかけに、それまでお世話になってきた鎌倉に何か恩返しができないかと考え、かまくらブックフェスタは始まった。

ここで行われるのは、主に本の展示販売。とはいえ、置いてある本は、普通の書店ではあまり見かけないようなひと癖もあるものばかりだ。それもそのはず、出展者を一般公募する大規模な催しとは違い、ここの出展者は全て主催する「港の人」が、敬意や共感を抱く出版社などに直接出展を依頼したところばかり。(中略)

普段なかなか接することのできない出版関係者や書店員とコミュニケーションが取れることこそ、展示販売ならではの面白さ。ほかにも、毎年本にまつわるイベントが催されており、本の楽しみをさらに広げていくための仕掛けが用意されている。

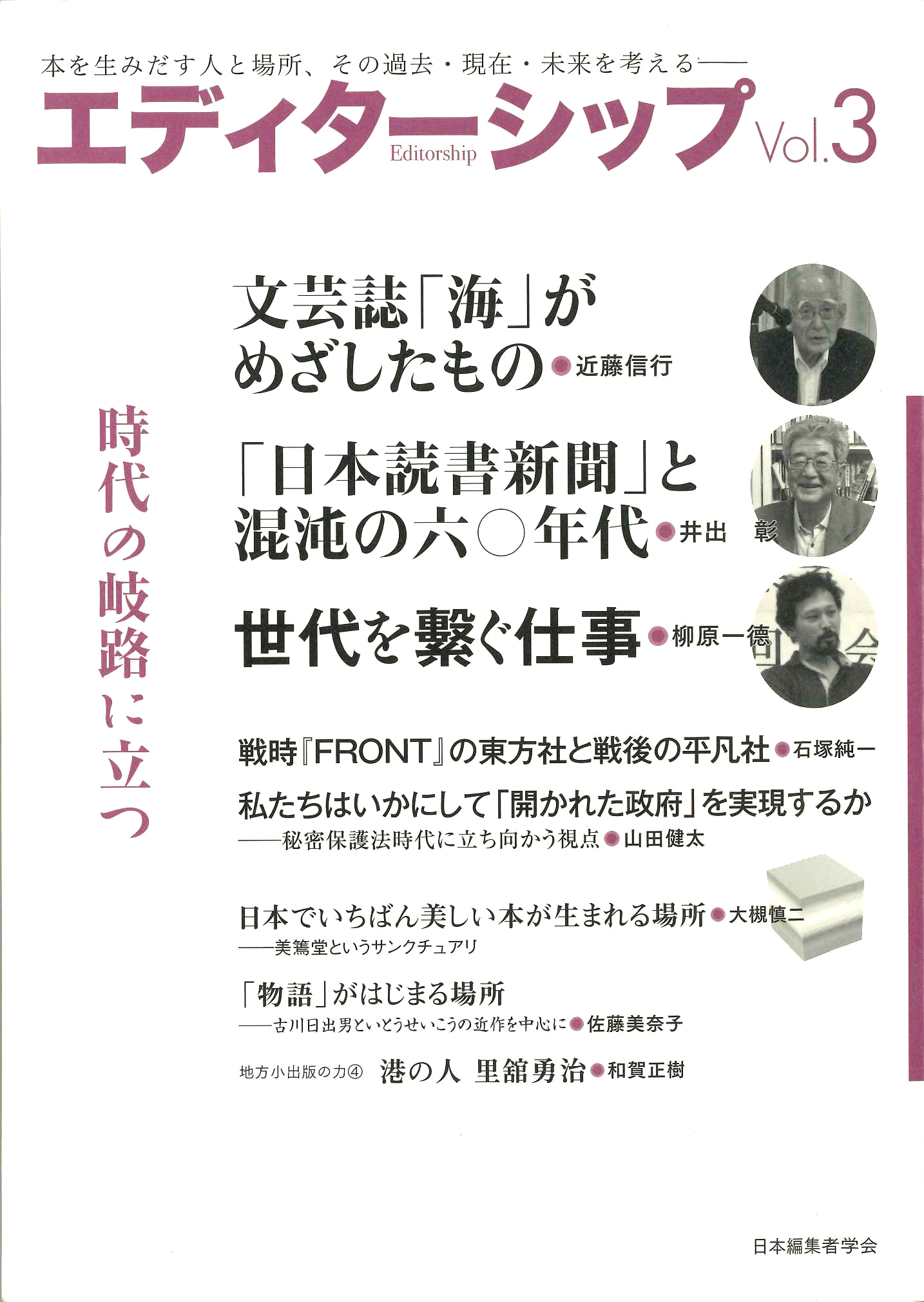

『エディターシップ』vol.3

2014年6月発行

日本編集者学会(編集・発行)

地方出版社の力4「港の人」より

編集では、何が大切か。まず、核を、中心を定めること。書物のなかで一点揺るぎないものを発見し、創造する。次に、書物に気の流れを通すことだという。

書物を読むことのリズムを生み出し、整えること。著者の想念、思考を読者に齟齬なく手渡す。用紙に著者の声を埋め込み、その声を震わせて届けるような役割を果たしていきたいと里舘。

「書物は情報の伝達手段でもありますが、もっと生身の感情が立ち上がるメディアでもあります。

哀しみ、喜び、祈り、慰め……。いろいろなるのが喚起される書物をつくっていきたい」

ほとんどの本は社内でDTP作業をおこなう。制作費を圧縮するための方策であり、作業量は厖大なものとなる。しかし、1ページずつ仕上げていく作業は、本づくりの楽しみとも直結している。ここ数年は、本文の文字組みの設計も里舘自身が手がける機会が増えた。内容に合った本文組みのかたちを探す行程は、本文の内容をより深く理解する手助けにもなるし、本づくりの醍醐味をじっくり味わえる貴重な時間でもある。

(和賀正樹さんの連載で取りあげていただきました。)

西山雅子編『“ひとり出版社”という働きかた』

2015年7月刊

河出書房新社刊

港の人●上野勇治

「魂の声をかたちにする光射す書物をめざして」より

毎朝、海を見ながら自転車で仕事場まで通っています。終電を気にせず、仕事をできるのがいいですね。鎌倉にはもう二〇年以上住んでいます。それまで片道約二時間かけて、東京の出版社へ通勤していたので、新しい事務所はいろいろな効率を考えて自宅近くにしました。家賃が安いこともありましたが、東京でなくては不利だという考えもなかった。たまたま鎌倉になったわけだけど、気持ちよく集中して仕事に取り組める環境が、僕にとっては大切なことでした。海風を感じられるし、すぐ近くに山もあって流れる時間もゆったりしている。また鎌倉は、川端康成や高見順、里見弴など〝鎌倉文士〟と言われた作家たちが暮らし、古くから文学や芸術が親しまれている町です。そういう文学の気配を常に感じていられるのもいい。東京にも一時間くらいで行けるし、本づくりの環境として、僕は気に入っています。

――前職は、学術出版社の編集者。勤めて一〇年ほど経った頃、営業にいた後輩ふたりから、独立して自分たちの出版社をつくろうと誘われた。それまで考えもしなかったことだったが、若者の勇気におされ心が動いた。そうして港の人は、鎌倉の住宅街の古アパートの一室でスタートした。狭い仕事場で男三人、額を寄せ合って「僕たちになにができるか」と熱く語り合い、苦戦する日々だった。

僕が四○のとき、彼らは二五、六だったかな。新しいことをはじめるなら、体力も気力も要るだろうから、今が最後のチャンスかもしれないと考え、「じゃあ、一緒にやろう」と意気投合して。無謀なことをしようとしている自覚は当時もあったけど、やはり向こう見ずだったんですね(笑)。営業のふたりのうち、ひとりは事務所に住み込み、もうひとりも月曜から金曜まで泊まり込んで、交通費などの経費を節約した。六畳の部屋に机を三つ並べてね。昼食はご飯を炊いて、三人でちゃぶ台をかこって食べていた。文字通り、同じ釜の飯を食った仲間ですよ。

学術書は一般書と違って、読者対象は研究機関、研究者に限られます。だから発行部数は限定されますが、その学際分野の基本文献となるものや、研究動向のニーズにあった学術書は求められます。大学図書館や研究機関、研究者への営業で売っていくため、取次を通さなくても直接エンドユーザーに届けることが可能なんです。逆に言えば、当時、取次へのハードルは今よりもっと高かったから、なんの後ろ盾もない無名の出版社である僕たちが、取次を通して書店に流通させる一般書を手がけることは不可能だったんです。

三人が食っていくためには、まず学術書をつくり、売っていくことでした。当時、日米ガイドラインが発表され、その是非をめぐって議論が盛んでした。日本の有事を考え、日米防衛協力の問題を深く理解するための資料集をつくることを、知人の軍事研究者と企画したのです。資料を収集して、編集も営業も関係なく三人で全五巻、総二三○○ページ分の版下づくりを少しずつ進めたんですが、印刷製本をまかなう資金が手元になかった。資本金の三○○万円からは、三人分の給料を出していかないといけない。そこで、よその出版社の仕事を請け負って、経済を維持していくことになりました。ありがたいことに、朝日新聞社の学術書をつくる仕事をもらえたので、七、八ヶ月間築地の本社に通って、学校保健関係の学術書を編集制作しました。東京への通勤に疲れて鎌倉で出版社をはじめたのに、その会社のために東京へ通うとは皮肉な話ですが、その仕事で得たまとまった額の報酬を、印刷製本費にあてることによって、日米ガイドラインの資料集をやっと出すことができたんです。

この編集を進めながらも、わが社の記念すべき第一作になった書物は、横光利一研究で知られる日本近代文学研究者、保昌正夫先生のエッセイ集『川崎長太郎抄』です。前の会社にいた頃から、保昌先生には親しくご指導いただき可愛がってもらい、新しい会社をつくったら、一番に本を出そうと背中を押してくださった。会社を立ち上げたとき、材木座海岸でささやかな創立記念パーティを行いました。スピーチをお願いした保昌先生から、「小さくとも志をもった版元であれ」という励ましのメッセージをいただいたんです。このお言葉は胸にこたえ、今でも港の人の拠りどころになっています。保昌先生には続いて『和田芳恵抄』という、渋くて滋味な本を出させていただいたり、ほかの仕事でもご一緒させていただき、多くのことを学びました。

(出版社を立ち上げた10人のひとりとして取りあげていただきました)